Warum gibt es den Gender Pension Gap? Dr. Isabel Martinez forscht an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zu Fragen der Einkommens- und Vermögensverteilung. Die neue Swiss Life-Studie lässt die Ökonomin aufhorchen.

Frau Martinez, wo steht die Schweiz in Sachen Ungleichheit?

In der Schweiz ist die Vermögensungleichheit im internationalen Vergleich relativ hoch. Einen zunehmenden Trend bei der Vermögensungleichheit sehen wir bereits seit etwa 20 Jahren. Bei der Einkommensungleichheit sehen wir ebenfalls eine leicht steigende Tendenz, es steigen vor allem die hohen Einkommen. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz bei der Einkommensverteilung aber im Mittelfeld.

Was wissen wir über finanzielle Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen?

Wir beobachten, dass Frauen ab einem Alter von Mitte, Ende 20 im Schnitt weniger verdienen als Männer. Das kann verschiedene Gründe haben. Frauen wählen vielleicht eine andere Karriere, eine andere Branche oder auch eine andere Ausbildung. Aber die nackten Zahlen zeigen schon dort den Unterschied, der sich im Verlaufe des Lebens weiter öffnet. Insbesondere bei der Familiengründung: Verheiratete Frauen verdienen deutlich weniger als verheiratete Männer. Und der Einkommensrückgang bei Müttern, nachdem sie das erste Kind bekommen haben, ist in der Schweiz hoch. Diese sogenannte Mutterschaftsstrafe beträgt Schätzungen zufolge rund 60 bis 70 Prozent. Das heisst, dass die Familiengründung die Geschlechterschere aufgehen lässt.

Wird hier bereits der Grundstein gelegt für die im Vergleich schlechteren Rentenleistungen von Frauen, den sogenannten Gender Pension Gap?

Der Gender Pension Gap ist die Spätfolge, denn in den Renten spiegelt sich letztlich die gesamte Erwerbsbiografie wider. Wenn wir die Daten befragen, blicken wir in den Rückspiegel der vergangenen 40 Erwerbsjahre – und am Ende steht eine Zahl. Die Rentendifferenz zwischen Männern und Frauen beträgt gut 30 Prozent. Überrascht mich dieses Studienergebnis? Nein, denn es reflektiert eben, dass Frauen im Erwerbsleben in der Vergangenheit eine ganz andere Rolle eingenommen haben als Männer. Zum Nachdenken regt eher an, dass sie diese auch heute noch einnehmen.

Welche Bedeutung kommt Rollenbildern im Hinblick auf ökonomische Geschlechterdifferenzen zu?

Wie wir die Welt sehen, welche Rollenvorstellungen und Präferenzen wir haben, ist zentral bei dieser Betrachtung. So beobachten wir etwa, dass Frauen zwar zusammen mit ihren männlichen Kommilitonen Betriebswirtschaftslehre oder Jura studieren, aber bereits nach dem Abschluss andere Einstiegsjobs wählen – im Hinblick darauf, wie vereinbar diese mit einer potenziellen Mutterschaft sind. Gleichzeitig gibt es einen sozialen Druck, der Norm zu entsprechen. Es stellt sich daher die Frage: Sind das Präferenzen und Lebensentwürfe, für die sich die Frauen ganz bewusst entscheiden? Beziehungsweise: Welche Rolle spielen bei diesen Entscheidungen die Kultur oder die Erwartungen unseres gesellschaftlichen, privaten und beruflichen Umfelds?

Verliebt, verlobt, versorgt?

Wie sich Erwerbsbiografien und Haushaltsformen auf den Gender Pension Gap auswirken. Hier finden Sie die ganze Studie.

Diese Präferenzen münden letztlich auch heute noch in unterschiedlichen Erwerbsbiografien?

Nur ein Beispiel: Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir in meinem Umfeld keine Situation eingefallen, in der der Mann bei der Familiengründung sein Erwerbspensum mehr reduziert hätte als die Frau. Dass meine Mutter eine für damalige Verhältnisse typische weibliche Erwerbsbiografie hatte, überrascht wenig – es war eine andere Zeit. Aber wir sehen das heute noch immer.

Die Rollenbilder in unseren Köpfen zementieren also gewissermassen die Zahlenverhältnisse?

Genau. Wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, stellt sich hierzulande nach wie vor häufig die Frage, welcher Elternteil das Arbeitspensum reduziert. Nun ist die Schweiz eines der teuersten Länder für die Kinderbetreuung im OECD-Schnitt. Rein finanziell betrachtet ist es sinnvoll, wenn die Person mit dem tieferen Einkommen reduziert. Das ist meistens die Frau. Unter anderem auch, weil sie statistisch gesehen oft jünger ist als ihr Partner und damit an einem anderen Punkt in ihrer beruflichen Karriere steht. Ist man verheiratet, kommt dazu die Anreizstruktur unseres Steuersystems, denn in der Schweiz werden die Einkommen von beiden Ehepartnern zusammengerechnet. Soziale und finanzielle Faktoren tragen gemeinsam dazu bei, die Waage tendenziell immer in die gleiche Richtung zu kippen: Am Ende ist es dann meist die Frau, die ihr Erwerbspensum reduziert – und damit auch weniger Vorsorgekapital in der zweiten Säule anspart.

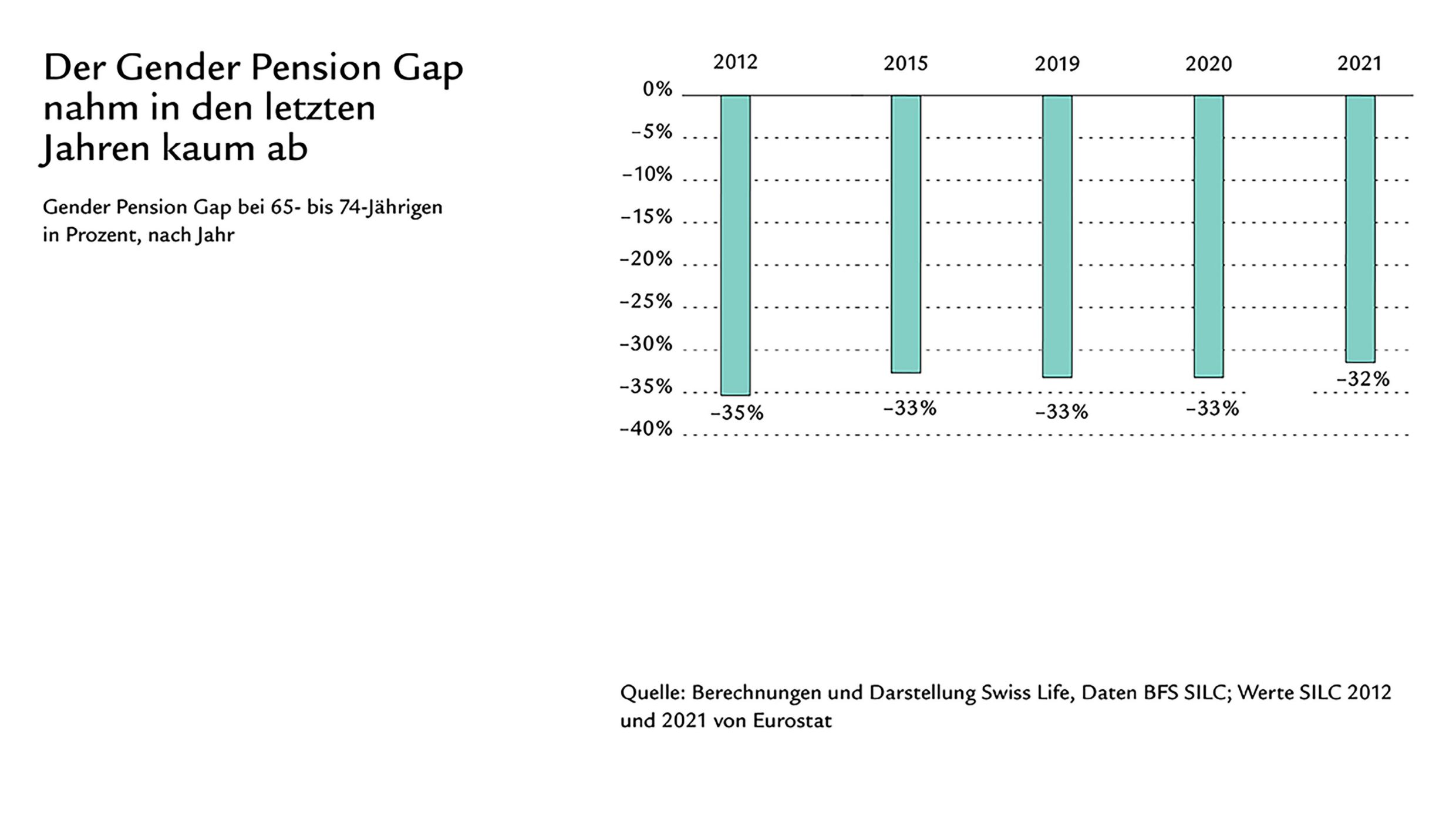

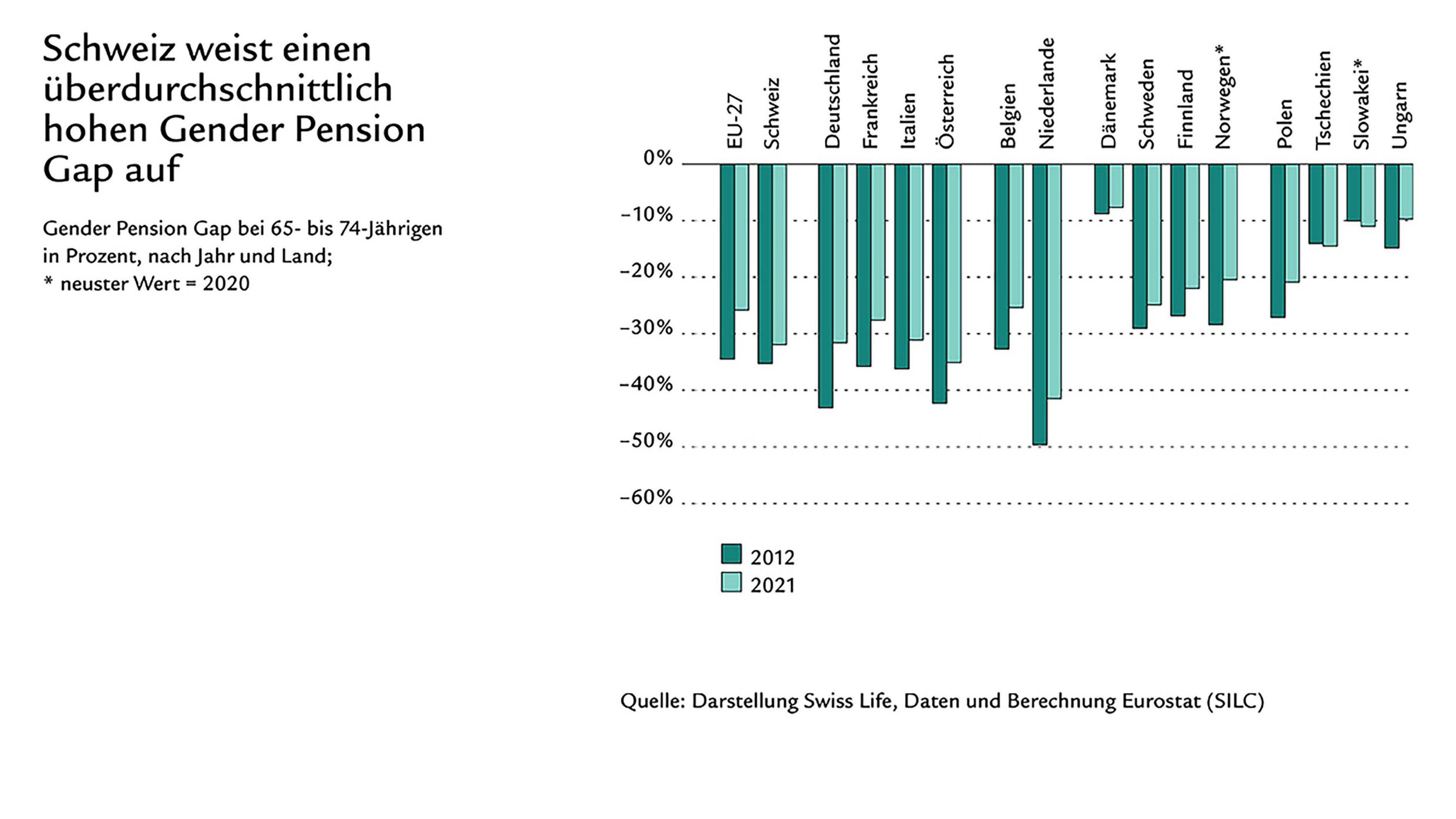

Anders als in mehreren europäischen Nachbarländern ist das Gefälle zwischen Männer- und Frauenrenten in der Schweiz in den letzten Jahren nicht zurückgegangen. Haben Sie eine Erklärung für diesen Stillstand?

Es hat sich in der Tat kaum etwas bewegt. Meiner Einschätzung nach ist dies zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass in der Schweiz – anders als in skandinavischen Ländern zum Beispiel – noch stärker nach den traditionellen Rollenbildern gelebt wird. Letztlich ist dies aber auch immer eine Frage der länderspezifischen Ausgestaltung der Rentensysteme und Institutionen, diese unterscheiden sich teils erheblich.

Verheiratete Frauen haben statistisch betrachtet in der Schweiz den höchsten Gender Pension Gap – sie erhalten rund 50 Prozent weniger Rente als Männer.

Ja, doch das Bild ist komplexer. Wie aus den erhobenen Daten hervorgeht, wird eine Ehe durchaus als ökonomische Einheit gelebt. In dem Sinne besteht innerhalb der Institution Ehe typischerweise ein impliziter Ausgleichsvertrag. Einkommen und Vermögen werden geteilt, aber die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Familienarbeit sind nicht gleich aufgeteilt. Solange man innerhalb der Ehe so lebt, ist der Gender Pension Gap in der Lebensrealität dieser Frauen rein finanziell betrachtet kein Problem. Das spiegelt auch die finanzielle Zufriedenheit wider. Obwohl es die Lücken bei den Einkommen von Frauen und Männern gibt, sind Frauen nicht signifikant unzufriedener mit ihrer finanziellen Situation.

Was, wenn der Bund nicht fürs Leben hält? Fast die Hälfte aller Ehen in der Schweiz werden geschieden.

Plakativ ausgedrückt ist die Ehe eine Versicherung mit ganz vielen Ausschlussklauseln, mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit und ohne Deckungsgarantie. Solange sie funktioniert, sichert man sich gegenseitig ab. Kommt es aber zu einer Scheidung, gibt es durchaus grosse finanzielle Risiken, meistens für die Frauen.

Was für Risiken sind das?

Geschiedene Frauen sind in puncto Einkommen finanziell schlechter gestellt als geschiedene Männer. Denn die Männer haben typischerweise weitergearbeitet, haben ihr Einkommen. Sie zahlen zwar Unterhalt für die Kinder. Wenn diese aber einmal erwachsen sind, entfällt das. Auch das Bundesgericht hat 2021 geurteilt, dass eine Frau wieder arbeiten und für sich selber sorgen muss. Aber wenn man zehn Jahre lang nicht mehr im Berufsleben war oder lange in einem niedrigen Teilzeitpensum gearbeitet hat, kommt man in einer Karriere nie wieder dorthin, wo man wäre, wenn man die ganze Zeit in einem 100-Prozent-Pensum gearbeitet hätte.

Dr. Isabel Martinez, geboren 1986, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und forscht an der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich zur Ungleichheit von Vermögen und Einkommen. Gemäss NZZ gehört die gebürtige Bernerin mit spanisch-schweizerischen Wurzeln zu den zehn einflussreichsten Ökonominnen und Ökonomen der Schweiz.

Wo sehen Sie die Schweiz in puncto Gleichberechtigung?

Es braucht noch viel Arbeit, und zwar vor allem in den Köpfen, in der Kultur. Die Vorstellung, dass ein Kind vor allem seine Mutter braucht, ist auch heute noch stark gesellschaftlich verankert. Nach dem Motto: Mamas Erwerbstätigkeit ist ausdrücklich erwünscht, aber bitte kein Vollzeit-Job! Auch die Vorstellung, dass beide Elternteile 100 Prozent arbeiten, sehen sehr viele Menschen in diesem Land immer noch sehr kritisch und sogar als nachteilig für das Kindeswohl an. Etwas, das in Frankreich, unserem Nachbarland, ganz normal ist.

Auch eine wissenschaftliche Laufbahn ist häufig international ausgerichtet und an befristete Anstellungsverträge gebunden. Was bedeutet das für Ihre eigene finanzielle Vorsorge?

Wenn man als junger Forscher oder junge Forscherin mehrmals das Land wechselt, führt das einerseits dazu, dass man in keinem Land jemals einen vollen Rentenanspruch haben wird. Noch dazu kommt, dass die Systeme sehr unterschiedlich sind. In einigen Ländern hat man überhaupt erst einen Rentenanspruch, wenn man zehn Jahre eingezahlt hat. Die meisten Forscher sind keine zehn Jahre in einem Land, befristete Verträge haben vielleicht eine Laufzeit von einem bis fünf Jahren. Wer im Ausland lebt, kann auch nicht freiwillig in die dritte Säule oder die Pensionskasse einzahlen. Persönlich wusste ich bereits relativ früh, dass ich langfristig in der Schweiz sein wollte, und entsprechend bin ich mit dieser Mobilität und den befristeten Anstellungen umgegangen. Konkret habe ich auf jeden Fall geschaut, dass ich keine Beitragslücken in der AHV habe, und wenn nötig freiwillig eingezahlt.

Befassen Sie sich mit Ihrer Vorsorge? Wissen Sie zum Beispiel, was auf Ihrem Vorsorgeausweis steht?

(Lacht) Nein, mit meinem Vorsorgeausweis habe ich mich nie näher befasst. Wenn er einmal im Jahr per Post kommt, dann schaue ich ihn an – und dann lege ich ihn wieder weg. Allerdings sehe ich dort auch wenig eigenen Handlungsspielraum. Ich kann mir überlegen, ob ich mich in die Pensionskasse einkaufen will oder nicht, aber davon abgesehen ist es halt einfach so, wie es ist.

Gab es für Sie mal so etwas wie einen «Aha-Moment», was die Auseinandersetzung mit Ihren Finanzen angeht?

Also ich habe als Kind schon sehr gern gespart (lacht). Und auch heute habe ich immer einen Notgroschen. Was die Vorsorge angeht, war definitiv die gefühlte Unsicherheit immer wieder Thema. Ich habe relativ spät eine dritte Säule eröffnet, weil ich mir immer dachte, vielleicht brauche ich das Geld, wenn ich während der Dissertation oder danach für den Postdoc ins Ausland gehe. Rückblickend waren das unbegründete Sorgen, und ich hätte früher mit der dritten Säule beginnen können.

Was brauchen Sie, um sich finanziell selbstbestimmt zu fühlen?

Selbstbestimmt leben bedeutet für mich, Entscheidungen so treffen zu können, wie sie für mich passen. Auf finanzieller Ebene habe ich dieses Gefühl, wenn ich einen Lebensstandard führe, den ich mir auch wirklich leisten kann. Und wenn ich die Sicherheit habe, dass ich – wenn ich nächsten Monat aufhören müsste zu arbeiten – nicht ins Leere falle.

Finanzen sind auch Frauensache!

Erfahren Sie, was Sie gegen Vorsorgelücken tun können.